Raspberry Piで作る熱中症予防システム|新入社員研修の成果紹介

こんにちは。企画設計室 ソフトIT担当です。

以前のブログでも紹介したとおり、現在新入社員研修の担当をしております。

現在研修も終盤に入っており、日々成長を間近で感じられることを嬉しく思っています。

その中で、新入社員の方に研修の一環で作成していただいた組込みシステムについて説明させていただきます。

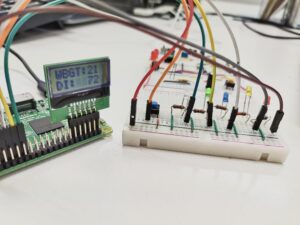

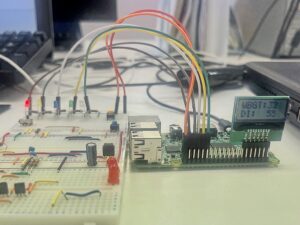

名称:熱中症防止システム

使用機材

- -Raspberry Pi 3 Model B

- ディスプレイモジュール -LED ×5(白・緑・青・黄色・赤)

- -ブレッドボード、抵抗、スイッチ、ジャンパワイヤなど

使用言語

C言語(C++への拡張可能)

使用ツール

機能概要

Open-MeteoAPIを使用し、緯度経度から割り出した地点の温度・湿度を取得。それを元に暑さ指数・不快指数を計算。

(参考…暑さ指数について:暑さ指数(WBGT)について学ぼう

不快指数について:不快指数目安

本システムでは概算を使用。)

暑さ指数を熱中症予防サイトを参考に五段階に分類。5つのLEDを段階に応じて光らせる。

- -暑さ指数 21未満 白色(ほぼ安全)

- -暑さ指数 21以上25未満 緑(注意)

- -暑さ指数 25以上28未満 青(警戒)

- -暑さ指数 28以上31未満 黄色(厳重警戒)

- -暑さ指数 31以上 赤(危険)

また、LCDディスプレイには以下の情報を表示し、スイッチで切り替え可能。

画面1:「暑さ指数(WBGT)・不快指数(DI)」 画面2:「温度(Temp)・湿度(Humi)」

担当者の所感

本課題は「実際に使えるツールを作る」というテーマのもと、要件定義~配線設計、コードの実装~テスト実施までを新卒の方主体で行っていただきました。私たち社員はアドバイスなどでサポートさせていただきました。

途中はじめ使用していた温湿度センサーが動かなくなるといったトラブルにも、代わりにAPIを活用するプログラムを即座に組んでいただけた対応力は素晴らしかったです。そういったトラブルがありつつも最終的に実用的なツールをバグも少なく完成していただけたと思っております。

「目的から逆算して設計を行う」といった点に関しては、私も多く見習うところがあったと感じております。コード自体の技術力はもちろん、自分で一からシステムを設計する力も大きく成長されました。

私はこれまでソフト分野を中心に業務を行っていたため、今回のように組込みの研修を担当することで、私にとっても大きな学びを得ることが出来ました。

今後の展望

今後はこの研修プランを活かして、組込み志望の学生向けのインターンプログラムなども展開したいと考えています。

現在開催中のプログラム未経験の方でも参加可能な1dayオープンカンパニープログラムはこちらから確認できます。ご興味のある方は是非チェックしてみてください!

詳細はこちら